マスキングの浮きや埃などがないかしっかり確認後、塗装します。

最初にメインカラーの黄色(タミヤアクリル・レモンイエロー)をエアブラシで塗装します。エアブラシは塗膜が薄い分、乾燥時間が短くて後半の上塗り作業が早いです。

※塗料の膜厚によって色味が変わります。塗りムラのないよう、また塗りすぎないようにしながら慎重に作業し、色サンプルやイメージに近づいたところで、止めます。

マスキングを剥がしたところです。

この後、黄色との境目に細い白ラインを残すため、黄色部の縁から1mmのところまで新しいマスキングテープ(下のほうは直線、上のほうはR状のもの)を貼ります。

青(タミヤアクリル・ブルー)を塗り終え、一部のマスキングを剥がしたところです。

緑に塗る部分は、すでに黄色部の縁から1mmまでマスキングテープが貼ってあります。

この後、乾燥した青部分にマスキングテープを貼ります。この時、青と黄色の間に残った幅1mm白ラインの中央部に0.3mmくらいの隙間を残して上下にマスキングテープを貼り、緑(Mr.カラー・デイトナグリーン)を塗装します。

緑の塗装後、緑と黄色の間も同じように0.3mmの隙間を空けてマスキングテープを貼り、もう一度青(タミヤアクリル・ブルー)で塗装します。写真は顔以外のマスキングを全て剥がした状態。上の細線が少しよたっているので、この後、修正しました。

塗装作業では「焦らない」が重要です。次の作業では、塗装した帽体部分をしっかり持って行うので、少なくとも1日以上(できれば2~3日)十分乾燥させます。

次回は、艤装です。

2014年6月20日金曜日

2014年6月13日金曜日

ディテールアップ ヘルメット編 2

没後20年に合わせて、F101・MP4/8用に新しく製作したセナ・ヘルメットで手順を紹介します。

まずは、情報収集。セナのヘルメット資料を集めます。今でこそウエブを検索すると画像データなどが簡単に入手できますが、必要な情報はなかなか無いものです。そこで昔ながらの手法として雑誌等の印刷物も参考にします。

左から、フジテレビ出版「F1 TV HANDBOOK CONSTRUCTORS' 1993」(当時購入)、ウエブで集めたレプリカヘルメット写真、Numberセナ特集号、このほか当時のF1雑誌などヘルメットのカラーリングに必要な資料を揃えます。

20年前はヘルメットのパーツを組み立てて、ペイントしていただけですが、最近は少し手間をかけています。具体的には、顔とチンガード間の平面部をハンディリューターで少し彫り込み、口元の空間を作っています(写真右側)。こうすると仕上がりがよりリアルになります。

今回は、セナ用ということでチンガード部の尖りをパテ造形しました。ベースは前回紹介のフェイス付ヘルメットですが、僕はシリコンで型取りして作った複製を使っています(前回の未塗装品は、無発泡ウレタンが少し変色したもの)。理由は、タミヤパーツをなかなか購入できないのと、修正を毎回行う手間(型取りとどちらが手間?)を嫌い、造形を調整した原型から作った複製を使っています。

塗装は、下塗りにラッカー系サーフェイサー(グレイ)+ラッカー系ホワイトサーフェイサー、中塗り(黄色の発色準備とホワイトのピンストライプ部になります)にラッカー系ピュアーホワイト(写真の状態)です。

※ここまでは缶スプレーです。

※缶スプレーは塗膜が厚くなるので、1回ごとに十分な乾燥時間をおいて作業を進めます。(同色重ね塗りの場合は数時間~半日、異なる色の場合は1日以上置いています)

マスキングにはホームセンター等で入手できるマスキングテープを使用します。左の黄色いタイプは、柔軟性があり曲線・曲面によく馴染みます。糊残りも少なくマスキングラインもきれいです。右の白いタイプは柔軟性が低く、テープ端の糊がマスキングラインを汚します。黄色いタイプを主に、白いタイプを補助的に使用しています。

まずヘルメットの下端から中央部付近まで、前述の黄色いテープを3mm幅にカットし隙間なく貼っていきます。頭頂部に近づくと、(鉢巻状に貼っていくため)Rがきつくなり、直線のテープでは内側が浮き上がります。そこで、

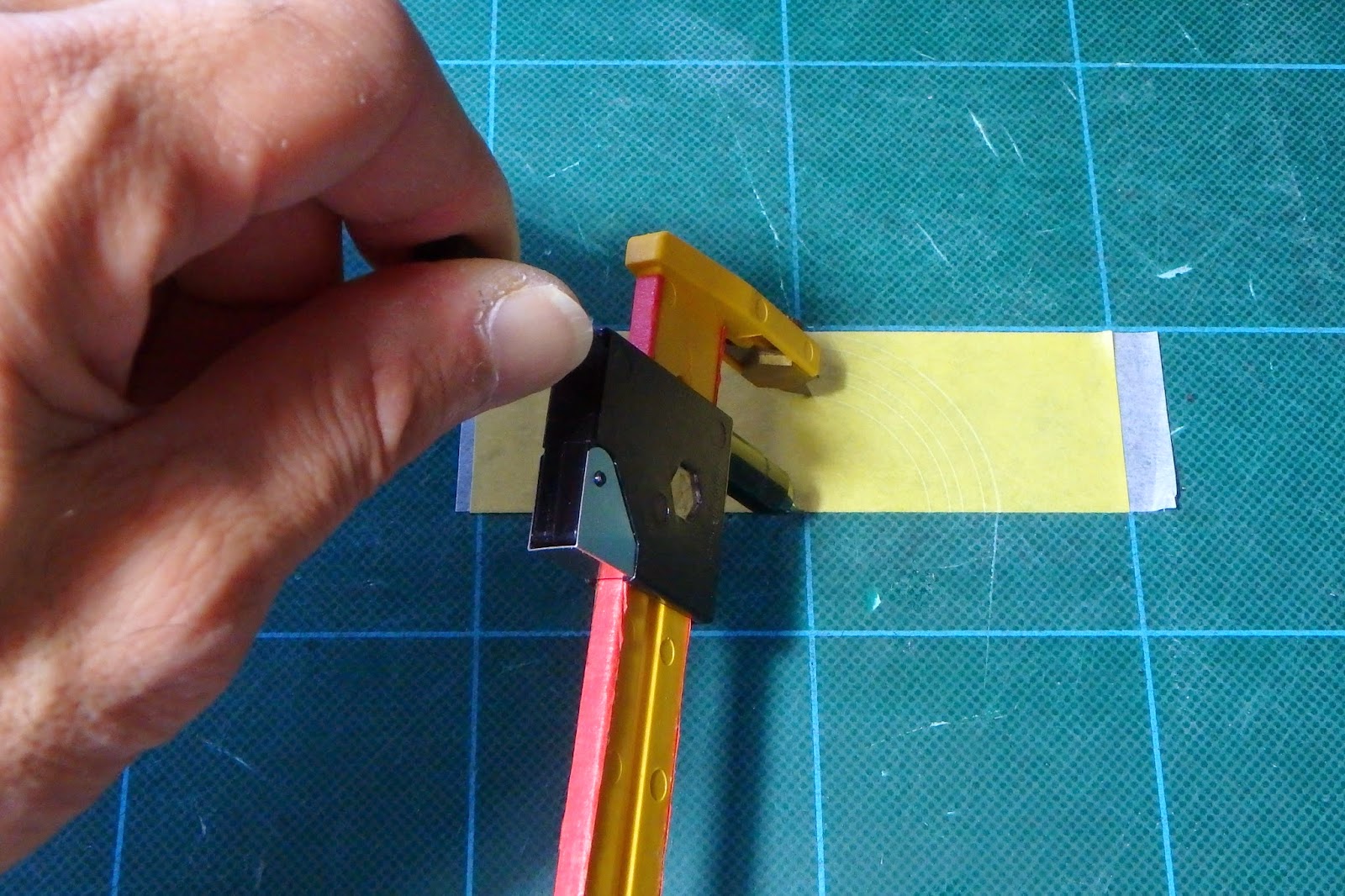

カッティングマットに幅の広い(30mmくらい)白いマスキングテープを貼り

その上に同じ幅の黄色いマスキングテープを貼り

コンパスカッターで3mm幅ずつ同心円にカットし、頭頂部付近用のマスキングテープを切り出していきます。

大きなRは額の高さ辺り、小さなR(セナ・ヘルメットでは使用しませんでした)は頭頂部付近に使います。

(写真はマスキング作業を再現したもので、セナ・ヘルメットではありません)

幅が3mmより細いとRの変化に対応できますが、面積が小さくマスキングの貼り足しが増えます。幅が広いとRの合わない部分で内外どちらかが浮きやすいです。顔の部分はまえもって独立したマスキングテープを貼っておきます。

この年代のカラーリングは、今に比べると大変シンプルです。特にセナの色見切りは水平のみで、マスキングしやすいです。しかし、シンプルなほど、比率や平行が目立ちます。

そこでマスキング位置の簡単な確認方法です。

(写真はマスキング位置確認作業を再現したもので、セナ・ヘルメットではありません)

ヘルメットを参考写真と同じ大きさに見えるように持ちながら、マスキングの位置を決めていきます。セナの場合は、緑と青のラインの上下幅を、写真を見ながら調整しました。

次回は、塗装について・・・

まずは、情報収集。セナのヘルメット資料を集めます。今でこそウエブを検索すると画像データなどが簡単に入手できますが、必要な情報はなかなか無いものです。そこで昔ながらの手法として雑誌等の印刷物も参考にします。

左から、フジテレビ出版「F1 TV HANDBOOK CONSTRUCTORS' 1993」(当時購入)、ウエブで集めたレプリカヘルメット写真、Numberセナ特集号、このほか当時のF1雑誌などヘルメットのカラーリングに必要な資料を揃えます。

20年前はヘルメットのパーツを組み立てて、ペイントしていただけですが、最近は少し手間をかけています。具体的には、顔とチンガード間の平面部をハンディリューターで少し彫り込み、口元の空間を作っています(写真右側)。こうすると仕上がりがよりリアルになります。

今回は、セナ用ということでチンガード部の尖りをパテ造形しました。ベースは前回紹介のフェイス付ヘルメットですが、僕はシリコンで型取りして作った複製を使っています(前回の未塗装品は、無発泡ウレタンが少し変色したもの)。理由は、タミヤパーツをなかなか購入できないのと、修正を毎回行う手間(型取りとどちらが手間?)を嫌い、造形を調整した原型から作った複製を使っています。

塗装は、下塗りにラッカー系サーフェイサー(グレイ)+ラッカー系ホワイトサーフェイサー、中塗り(黄色の発色準備とホワイトのピンストライプ部になります)にラッカー系ピュアーホワイト(写真の状態)です。

※ここまでは缶スプレーです。

※缶スプレーは塗膜が厚くなるので、1回ごとに十分な乾燥時間をおいて作業を進めます。(同色重ね塗りの場合は数時間~半日、異なる色の場合は1日以上置いています)

マスキングにはホームセンター等で入手できるマスキングテープを使用します。左の黄色いタイプは、柔軟性があり曲線・曲面によく馴染みます。糊残りも少なくマスキングラインもきれいです。右の白いタイプは柔軟性が低く、テープ端の糊がマスキングラインを汚します。黄色いタイプを主に、白いタイプを補助的に使用しています。

まずヘルメットの下端から中央部付近まで、前述の黄色いテープを3mm幅にカットし隙間なく貼っていきます。頭頂部に近づくと、(鉢巻状に貼っていくため)Rがきつくなり、直線のテープでは内側が浮き上がります。そこで、

カッティングマットに幅の広い(30mmくらい)白いマスキングテープを貼り

その上に同じ幅の黄色いマスキングテープを貼り

コンパスカッターで3mm幅ずつ同心円にカットし、頭頂部付近用のマスキングテープを切り出していきます。

大きなRは額の高さ辺り、小さなR(セナ・ヘルメットでは使用しませんでした)は頭頂部付近に使います。

(写真はマスキング作業を再現したもので、セナ・ヘルメットではありません)

幅が3mmより細いとRの変化に対応できますが、面積が小さくマスキングの貼り足しが増えます。幅が広いとRの合わない部分で内外どちらかが浮きやすいです。顔の部分はまえもって独立したマスキングテープを貼っておきます。

この年代のカラーリングは、今に比べると大変シンプルです。特にセナの色見切りは水平のみで、マスキングしやすいです。しかし、シンプルなほど、比率や平行が目立ちます。

そこでマスキング位置の簡単な確認方法です。

(写真はマスキング位置確認作業を再現したもので、セナ・ヘルメットではありません)

ヘルメットを参考写真と同じ大きさに見えるように持ちながら、マスキングの位置を決めていきます。セナの場合は、緑と青のラインの上下幅を、写真を見ながら調整しました。

次回は、塗装について・・・

2014年6月2日月曜日

ディテールアップ ヘルメット編 1

RCは専ら、フォーミュラーカーを製作しています。フォーミュラーカー製作の要は何といってもドライバー(ヘルメット)だと思っています。

そこでディテールアップの第1回はヘルメット。

写真は手前・1993年製作のマクラーレン・フォードMP4/8 マイケル・アンドレッティ(タミヤF101+市販のM93ボディ)、奥・2012年製作のロータス・ルノーE20 キミ・ライコネン(F104+フェラーリF60ボディに自作ステップドノーズ)です。MP4/8は20年を経て、かなりくたびれていますが、ヘルメットは塗装のひび割れ以外、ほとんどダメージがなく、全体の印象を引き締めています。

ヘルメットはどちらもタミヤ製フェイス造形付(バイザー無し)を使っています(理由については後述)。アンドレッティはペイントのみ。ライコネンはチンガード部のレリーフにパテを盛り、後頭部にエアロパーツを取り付けました。どちらも自作のシールドバイザーを精密ネジで取り付けています(開閉可能です)。

左は僕が使っているフェイス付、右がシールドバイザー一体のタイプです。フェイス付のほうがシールドを製作したり、内装まで塗装したりと手間がかかるのですが、シルエットが実物っぽく、ドライバーに似せて顔を描くことでリアルな仕上がりになります。

フェイス付はタミヤプラモデルファクトリー新橋で見かけたことがあり、単品での購入もできると思います。

右は、ハッキネンです。94年のマクラーレン・プジョーMP4/9用に製作しました。

次回は、具体的な手順について・・・

登録:

コメント (Atom)