受信器の位置を調整したり、載せ換えたりしていると、アンテナ線の付け根が傷み被覆が割れてちぎれそうになります。

修理に出せばいいのですが、簡単な延命方法を考えました。

※新品時に施せば、より効果的かもしれません

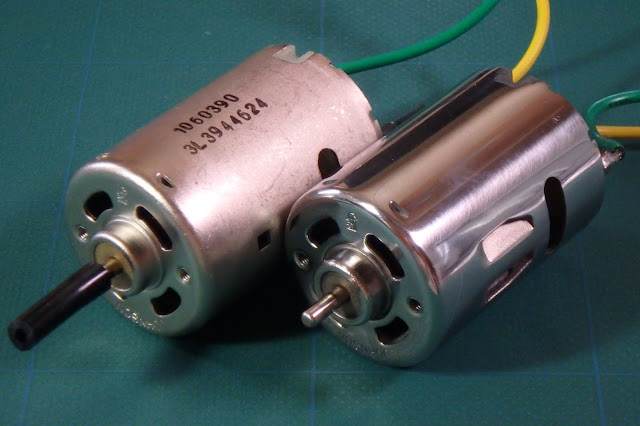

現状の受信機

SANWA RX-371です。どれもアンテナ線が付け根でちぎれそうです。

※受信は出来ています

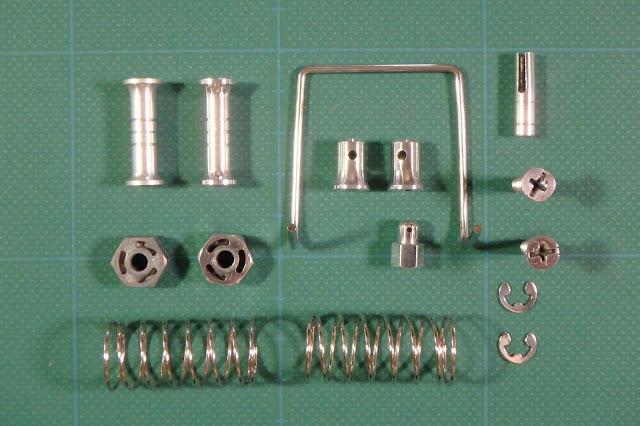

材料と道具

厚さ1.0mmのPET板(ポリカーボネートでも可)、直径3mm一穴パンチ、アンテナパイプ(端切れで可)、写真にはありませんがアンテナパイプの先端を熱するもの(ライター等)

厚さ1.0mmPET板を3mm×3.5mmに切り出し、長辺端から5mm・短辺端から4mmの位置に印を付けます。

※写真では左上 縦に二本描いている二点鎖線は折り曲げる範囲 方眼は5mm

※形状は受信機によって異なります

一穴パンチで穴を開けます。

二点鎖線の間を曲げます。

※Rの大きさは、受信機のアンテナ線が出ている部分と同じくらい

アンテナパイプの加工

必要な長さにカットする前に先端をライター等で熱します。

熱すると樹脂が溶けて、少し丸く膨らみます。

※熱し過ぎに注意!燃えないように!!

PET板のR内側、アンテナパイプの熱していない方から差し込みます。

※入り難い場合は、丸棒ヤスリやリーマーなどで穴のエッジを落とします。

加熱して丸くなった部分がストッパーとなり、抜けない状態で止まります。

任意の寸法でアンテナパイプをカットします。

※写真は5mm程度

側面内側に両面テープを貼ります。

R内側からアンテナ線を通します。

アンテナ線の付け根位置を合わせて、両面テープで固定します。

アンテナ線の付け根にストレスがかかりにくくなります。